ハンドドローイング墨絵アーティスト 荒川颼(ARAKAWA SHU)さん

漆黒の液体が、無限軌道を縦横に走る、踊る、翔ぶ、歓喜する。息を飲むことさえ忘れてしまいそうな豊醸な空間を作り上げながら、完成の時を迎える荒川さんの作品は、栃木市倭町の栃木おやこ劇場事務局で目にしたことがあった。今年の干支、巳を描いた作品。強烈な個性に圧倒されたのを鮮烈な映像とともに憶えている。現在開催中の大阪・関西万博で、6月27日から29日の3日間栃木県代表アーティストとして現地で生パフォーマンスを披露した。万博に出展した本県のテーマは「山水共里(さんすいきょうり)」。山、森、水、生命の恵みへの感謝と、里の暮らしを理想とした共生社会への敬意。「烏山和紙を使って作品を作りますし、きれいな水で墨を擦っています。僕のこうした活動が今回のテーマとマッチしている」ことで、現地でのパフォーマンスが実現。今、注目のアーティストだ。

佐野市生まれ。栃木市在住。いただいた名刺には、ハノイ大学芸術客員教授、新モンゴル日馬富士学園藝術親善大使、イタリア日本美術家協会会員、の文字。ステージはすでに世界なのだ。

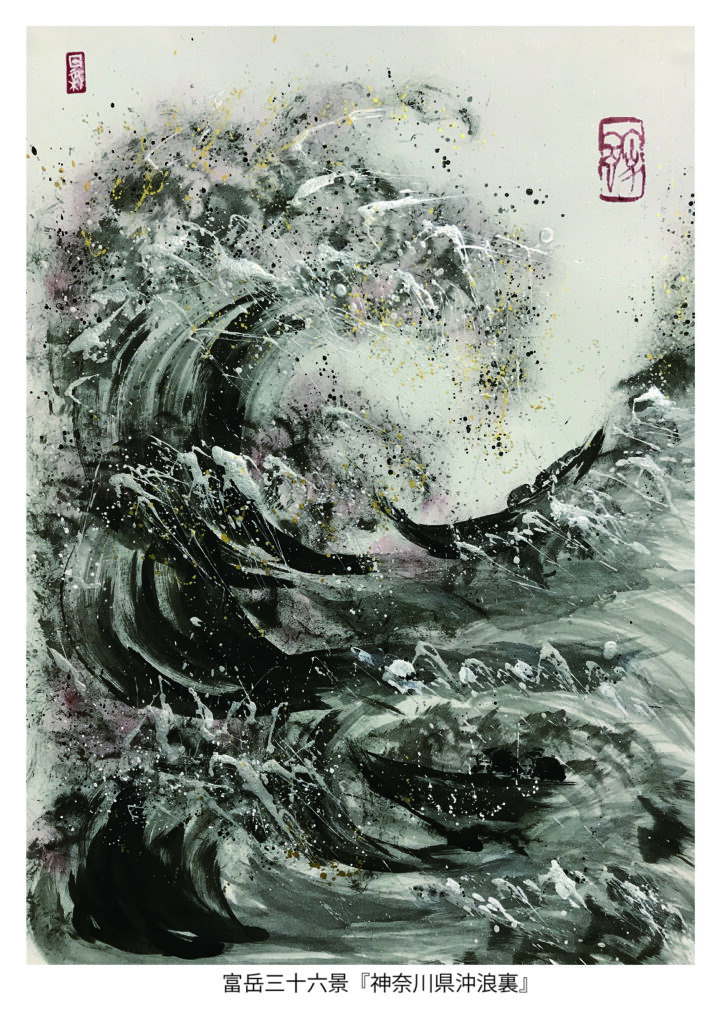

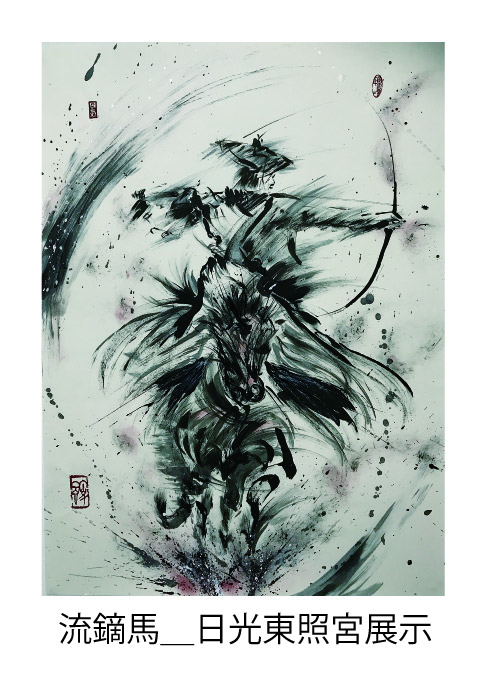

10年ほど前、次世代に響くようなことをやりたいと、心が激しく熱く動き、それまで馴染んでいた愛用の筆を捨てて、素手で描いてみようと思い立ち、始めたのがハンドドローイング墨絵。かつて唐代の中国に指に墨を付けて描く、指墨(しぼく)という手法があったが、当時の作品も資料も乏しく、トライアンドエラーを繰り返しながら、今の形を探り出した。お話を伺いながら、ふと手を見ると、あたかも、墨の中で存分に遊び通していたような〝汚れ方〟をしていた。紛れもない仕事人の手。作品のテーマは、環境、世界平和、文化などさまざま。かと思うと、北斎の絵をモチーフに、大胆にデザインした作品、いにしえの武芸、流鏑馬を描いたり、表現領域は無限。墨絵を筆で描く作家は少なくない。が、素手で描く作家は、荒川さん以外は、皆無。まさに、唯一無二。

10年後を訊ねると、「10年より先になると思いますが、最終目標は、無形文化財保持者=人間国宝になること。それと、僕が今やっている技法を次の世代がやれるように継承していきたいです。小さな子から高校生、大人まで幅広く教えていければと。多くの人に、日本の墨、ひいては日本文化の良さをわかってもらうことも、大切な使命だと思っています」。